Передача теплоты конвекцией

Конвекция — это перенос теплоты движущейся массой жидкости или газа из области с одной температурой в область с другой температурой. Конвекция всегда сопровождается теплопроводностью, этот процесс называют конвективным теплообменом. Теплоотдача конвекцией зависит от большого числа различных факторов:

— характера конвекции — конвекции свободной, происходящей под действием внутренних сил, возникающих вследствие разности плотностей нагретых и холодных частиц, или вынужденной, происходящей под действием внешних сил — ветра, насоса, вентилятора;

— режима течения жидкости — течения при малых скоростях параллельно-струйчатого характера без перемешивания (ламинарный режим) или течения при больших скоростях (течение неупорядоченное, вихревое), когда в теплоносителе наблюдаются вихри, перемещающие жидкость не только в направлении движения, но и в поперечном направлении (турбулентный режим);

— скорости движения теплоносителя;

— направления теплового потока (нагревание или охлаждение);

— физических свойств теплоносителя — коэффициента теплопроводности, теплоемкости, плотности, вязкости, температурного напора, зависящего от разности температур теплоносителя и поверхности стенок;

— площади поверхности стенки F, омываемой теплоносителем;

— формы стенки, ее размеров и других факторов.

Расчет процесса конвективного теплообмена производят на основе закона Ньютона, который выражается формулой:

|

|

(8) |

где W — количество переданной теплоты, Дж;

α — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м 2 ·К);

F — площадь поверхности теплообмена, м 2 ;

t и tc l — температуры соответственно жидкости и стенки, К;

Коэффициент теплоотдачи а показывает, какое количество теплоты передается от жидкости (греющего тела) к стенке или наоборот в единицу времени через единицу поверхности при разности температур между поверхностью стенки и жидкостью в 1 К.

Разделив обе части уравнения (8) на Ft, получим выражение для плотности теплового потока при теплоотдаче:

|

|

(9) |

|

|

(10) |

где 1/α — термическое сопротивление теплоотдачи.

Коэффициент теплоотдачи а определяют опытным или аналитическим методом. Аналитический метод весьма сложен и не обеспечивает нужной точности.

Сложный теплообмен

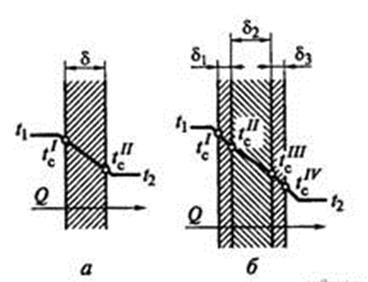

Рассмотренные выше явления передачи теплоты протекают обычно одновременно. Например, когда тело (поверхность нагрева) омывается газом, то наряду с конвективным теплообменом имеется теплообмен излучением (радиацией). В системах отопления, вентиляции и кондиционирования наиболее часто встречающийся случай теплообмена — это передача теплоты от греющей жидкости, нагреваемой среде (воздух, жидкость) через разделительную стенку (рисунок 7, а). В этом случае вначале происходит теплоотдача от греющей жидкости со средней температурой t1 стенке с температурой tc l . Далее теплота передается в результате теплопроводности стенки ее противоположной поверхности с температурой tc ll и, наконец, эта поверхность стенки отдает теплоту нагреваемой среде со средней температурой t2. Тогда плотность теплового потока для однослойной стенки с учетом формул (6) и (10) будет

|

|

(11) |

где α1 — коэффициент теплоотдачи от греющей жидкости левой (см. рисунок 7, а) поверхности стенки;

λ — коэффициент теплопроводности разделительной стенки;

α2 — коэффициент теплоотдачи от правой поверхности стенки, нагреваемой среде.

Рисунок 7 — Передача теплоты от греющей жидкости, нагреваемой среде через разделительную стенку: а — однослойную; б – многослойную

обозначить буквой k, то формула для подсчета количества теплоты, передаваемой через площадь F за время τ, примет следующий вид:

|

|

(12) |

Величину k называют коэффициентом теплопередачи [измеряется в Вт/(м 2 ·К)], а обратную ему величину — полным термическим сопротивлением теплопередачи

Если разделительная стенка состоит из нескольких слоев, например из трех (рисунок 7, б), то плотность теплового потока с учетом формул (7) и (10) будет

|

|

(13) |

В многочисленных теплообменных устройствах, применяемых в любой области промышленности, в том числе в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, основным рабочим процессом является теплообмен между теплоносителями. Такой теплообмен называют теплопередачей.

Поэтому задание № 3 по сути соответствует случаю передачи теплоты от греющего газа к кипящей воде через разделительную однослойную (коэффициент теплопроводности материала стенки λ = 50 Вт/м∙К и толщина стенки δ = 10 мм.) и многослойную стенку (поверхность нагрева парового котла со стороны дымовых газов покрылась слоем сажи толщиной δс и со стороны воды слоем накипи толщиной δн (соответственно, коэффициент теплопроводности сажи λс = 0,08 Вт/м∙К и накипи λн = 0,6 Вт/м∙К)). Далее необходимо сравнить результаты расчетов для обоих случаев и определить уменьшение тепловой нагрузки в процентах, построить график распределения температур (См. рисунок 7, а и б).

1. Андрижиевский, А.А. Энергосбережение и энергетический менеджмент: учебное пособие / А.А. Андрижиевский, В.И. Володин. – Минск: Высшая школа, 2005. – 294 с.

2. Быстрицкий, Г.Ф. Основы энергетики [Текст] /Г.Ф.Быстрицкий – М.: Изд-во ИНФРА, 2007. – 278 с.

3. Полонский В.М. Энергосбережение: учебное пособие / В.М. Полонский – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2005. – 160с.

Конвективные приборы передают тепловой поток конвекцией

Конвекция — перенос теплоты движущимися частицами вещества. Конвекция имеет место только в жидких и газообразных веществах, а также между жидкой или газообразной средой и поверхностью твердого тела. При этом происходит передача теплоты и теплопроводностью. Совместное воздействие конвекции и теплопроводности в пограничной области у поверхности называют конвективным теплообменом.

Конвекция имеет место на наружной и внутренней поверхностях ограждений здания. В теплообмене внутренних поверхностей помещения конвекция играет существенную роль. При различных значениях температуры поверхности и прилегающего к ней воздуха происходит переход теплоты в сторону меньшей температуры. Тепловой поток, передаваемый конвекцией, зависит от режима движения жидкости или газа, омывающих поверхность, от температуры, плотности и вязкости движущейся среды, от шероховатости поверхности, от разности между температурами поверхности и омывающей ее среды.

Процесс теплообмена между поверхностью и газом (или жидкостью) протекает по-разному в зависимости от природы возникновения движения газа. Различают естественную и вынужденную конвекцию. В первом случае движение газа происходит за счет разности температуры поверхности и газа, во втором — за счет внешних для данного процесса сил (работы вентиляторов, ветра).

Вынужденная конвекция в общем случае может сопровождаться процессом естественной конвекции, но так как интенсивность вынужденной конвекции заметно превосходит интенсивность естественной, то при рассмотрении вынужденной конвекции естественной часто пренебрегают.

В дальнейшем будут рассматриваться только стационарные процессы конвективного теплообмена, предполагающие постоянство во времени скорости и температуры в любой точке воздуха. Но так как температура элементов помещения изменяется довольно медленно, полученные для стационарных условий зависимости могут быть распространены и на процесс нестационарного теплового режима помещения, при котором в каждый рассматриваемый момент процесс конвективного теплообмена на внутренних поверхностях ограждений считается стационарным. Полученные для стационарных условий зависимости могут быть распространены и на случай внезапной смены природы конвекции от естественной к вынужденной, например, при включении в помещении рециркуляционного аппарата нагрева помещения (фанкойла или сплит-системы в режиме теплового насоса). Во-первых, новый режим движения воздуха устанавливается быстро и, во-вторых, требуемая точность инженерной оценки процесса теплообмена ниже возможных неточностей от отсутствия коррекции теплового потока в течение переходного состояния.

Для инженерной практики расчетов для отопления и вентиляции важен конвективный теплообмен между поверхностью ограждающей конструкции или трубы и воздухом (или жидкостью). В практических расчетах для оценки конвективного теплового потока (рис.3) применяют уравнения Ньютона:

где qк — тепловой поток, Вт, передаваемый конвекцией от движущейся среды к поверхности или наоборот;

ta — температура воздуха, омывающего поверхность стенки, °С;

τ — температура поверхности стенки, ° С;

α к — коэффициент конвективной теплоотдачи на поверхности стенки, Вт/м2. ° С.

Коэффициент теплоотдачи конвекцией, α к — физическая величина, численно равная количеству теплоты, передаваемой от воздуха к поверхности твердого тела путем конвективного теплообмена при разности между температурой воздуха и температурой поверхности тела, равной 1 ° С.

При таком подходе вся сложность физического процесса конвективного переноса теплоты заключена в коэффициенте теплоотдачи, α к . Естественно, что величина этого коэффициента является функцией многих аргументов. Для практического использования принимаются весьма приближенные значения α к .

Уравнение (2.5) удобно переписать в виде:

где Rк — сопротивление конвективной теплоотдаче на поверхности ограждающей конструкции, м². ºС/Вт, равное разности температуры на поверхности ограждения и температуры воздуха при прохождении теплового потока с поверхностной плотностью 1 Вт/м ² от поверхности к воздуху или наоборот. Сопротивление R к является величиной обратной коэффициенту конвективной теплоотдачи α к :

Конвекция и радиация при достижении теплового комфорта

Опубликовано: 30 июля 2019 г.

Виталий Сасин, к.т.н., член президиума НП «АВОК», председатель экспертного совета ассоциации «АПРО»

Из трех известных механизмов передачи теплоты от тела более теплого более холодному (теплопроводность, конвекция и излучение (радиация)) в процессе теплоотдачи отопительных приборов конвекция и радиация играют наиболее заметную роль при формировании теплового комфорта в отапливаемом помещении.

О сновной способ передачи теплоты – конвективный. Когда молекулы воздуха, контактируя с молекулами нагретого тела, поглощают часть энергии, начинают двигаться быстрее, воздух нагревается и становится менее плотным, его потоки поднимаются, вытесняясь более холодными, и уносят с собой тепло. Остывая – отдавая часть своего тепла окружающим предметам – воздух опять уплотняется и снова опускается вниз, вытесняя менее плотные теплые массы воздуха – формируются конвективные потоки, которые «разносят» тепло по обогреваемому помещению.

При радиации (этот механизм также называют передачей тепла с помощью лучистой энергии или лучистым обогревом) энергия переносится с объекта на объект посредством электромагнитного излучения с длиной волны (λ) от 0,7 до 400 мкм – инфракрасная часть спектра. При поглощении электромагнитных волн с длиной волны из инфракрасной части спектра каким-либо телом (облучаемым объектом) происходит возбуждение молекул вещества, ускорение движения этих молекул и генерация тепловой энергии. Так, в частности, передается на Землю тепло Солнца, таким же образом мы греемся у костра или камина и, более того, таким способом мы воспринимаем часть тепла от любых предметов и сами отдаем его.

Любой традиционный отопительный прибор отдает тепло в обогреваемое помещение обоими упомянутыми способами. Однако соотношение долей указанных природных механизмов в передаче тепловой энергии окружающей среде и предметам для разных отопительных приборов будет различно. Это соотношение и послужило когда-то основой для их деления на радиаторы и конвекторы. В соответствии с преобладающим способом теплоотдачи отопительные приборы делились на следующие виды:

— радиационные, передающие излучением не менее 50% всего вырабатываемого теплового потока (обычно потолочные отопительные панели и излучатели),

— конвективно-радиационные, передающие конвекцией 50%-75% общего теплового потока (радиаторы секционные и панельные, гладкотрубные приборы, напольные отопительные панели),

— конвективные, передающие конвекцией не менее 75% общего теплового потока (конвекторы и ребристые трубы).

Радиаторы и (или) конвекторы

В быту – как в многоквартирных, так и в частных домах, коттеджах – наибольшее распространение в системах водяного отопления получили отопительные приборы, устанавливающиеся, как правило, под окнами. По упомянутой выше классификации они относятся к «конвекционно-радиационным», но принято называть их просто радиаторами и только некоторые – конвекторами. Однако, если основывать деление отопительных приборов на радиаторы и конвекторы в зависимости от того, какая составляющая, лучистая или конвекционная, преобладает в общей теплоотдаче с прибора, то все типовые отопительные приборы, которые устанавливаются под подоконником (рис. 1) надо считать конвекторами.

Рис. 1 Секционный радиатор, установленный под окном

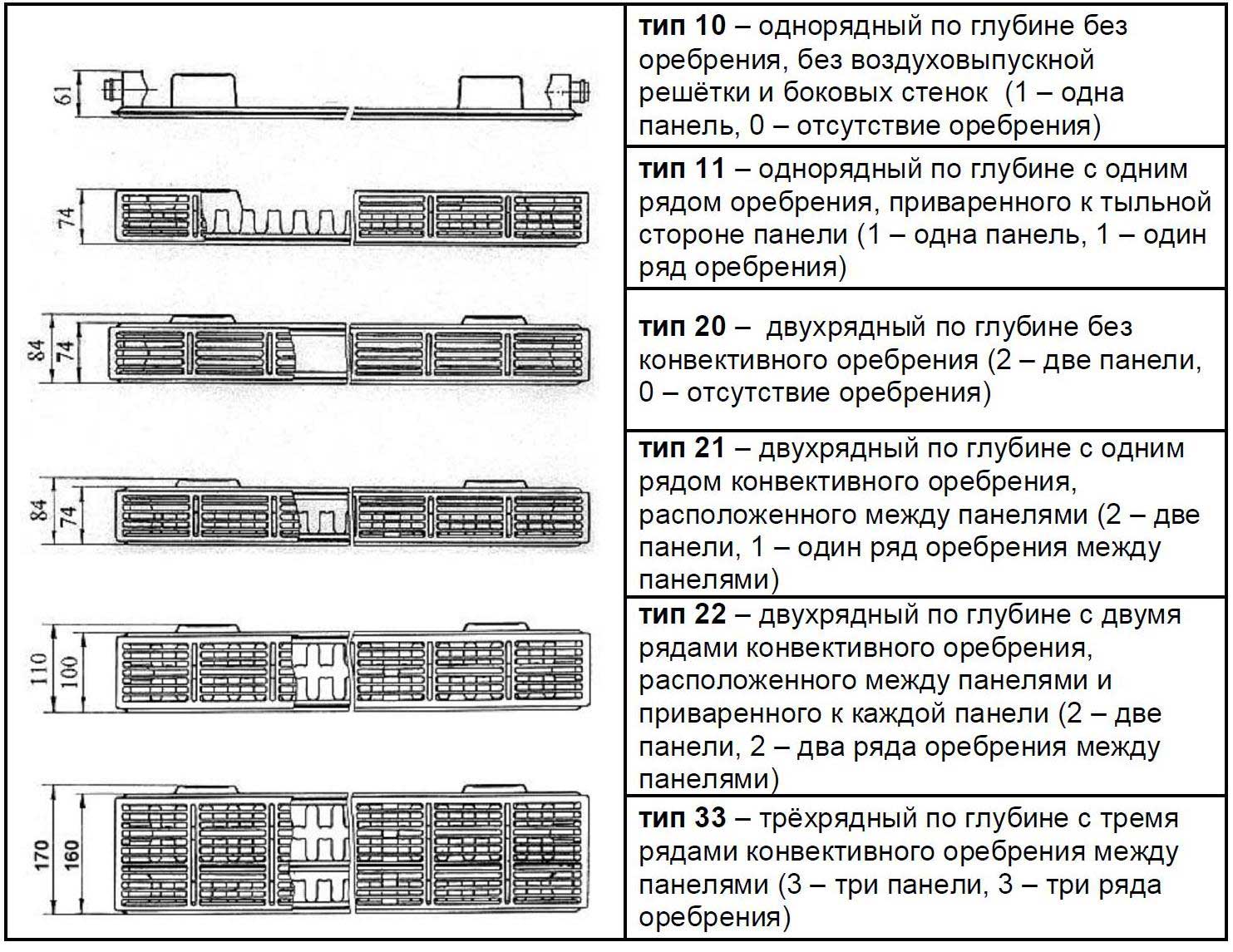

Даже для однорядного стального панельного радиатора без оребрения (тип 10) доля лучистого тепла составляет в общей теплоотдаче около 45 % (рис. 2, 3).

Рис. 2 Типы стальных панельных радиаторов

Рис. 3 Стальной панельный радиатор – тип 10

Во всех остальных радиаторах оребрение играет главную роль в теплоотдаче, как за счет увеличения площади, так и за счет формирования конвекционных каналов. При этом оребрение само себя экранирует, препятствуя распространению тепла лучистым способом (рис. 4). Поэтому и доля конвективной отдачи с любого отопительного прибора оказывается больше.

Рис. 4 Оребрение стального панельного радиатора

Конвекторами в классификации старых ГОСТО-в, как приводится выше, было принято считать приборы, доля лучистой составляющей в теплоотдаче которых не превышает 25 %. В то же время такие модели приборов, за которыми укоренилось название стальных панельных радиаторов, например, тип 22 или тип 33 не дают и 20 % лучистой энергии в общей теплоотдаче (рис. 5, 6).

Рис. 5 Стальной панельный радиатор тип 22

Рис. 6 Стальной панельный радиатор тип 33

Во избежание несуразицы, в современной редакции ГОСТов под радиатором следует понимать: «Отопительный прибор, отдающий теплоту путем конвекции и радиации», а под конвектором (рис. 7): «Отопительный прибор, отдающий теплоту преимущественно за счет свободной конвекции. Конвектор, как правило, состоит из нагревательного элемента и кожуха, образующего необогреваемый канал для естественной конвекции» (ГОСТ 31311-2005. Приборы отопительные. Общие технические условия, статьи 3.2 и 3.3 соответственно).

Рис. 7 Напольный конвектор

Понятия радиатор и конвектор используются также в действующем пока ГОСТе 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний». Прежде всего, это оправдано тем, что в данном нормативном документе учитывается влияние атмосферного давления на конвективную составляющую теплоотдачи и приводится соответствующий график (рис. 8) для поправки (fB) к расчету фактического значения теплового потока прибора (Q), Вт, которое при испытаниях определяют по формуле (ГОСТ 53583-2009, статья 7.3):

Qизм – тепловой поток испытуемого отопительного прибора,

S – доля теплоотдачи излучением, определяемая согласно ГОСТ-у по приводящейся там таблице.

Атмосферное давление влияет на конвективную составляющую теплоотдачи отопительного прибора, так как при этом способе отдачи теплоты основную роль играет формирование теплых воздушных потоков, а если прибор имеет существенную долю лучистой энергии в теплоотдаче, то атмосферное давление на его общей теплоотдаче сказывается меньше. В целом же изменения атмосферного давления в природных условиях оказывает влияние на значение теплоотдачи прибора обычно в пределах 2-3%.

Рис. 8 График для поправки на атмосферное давление к расчету теплового потока

Конвекция и радиация в температурном комфорте

Наиболее комплексно состояние теплового комфорта человека определяется в микроклимате помещения с помощью эквивалентно-эффективной температуры (ЭЭТ) и результирующей температуры (РТ). ЭЭТ – условно-числовая величина субъективного ощущения человека при разных соотношениях температуры, влажности, скорости движения воздуха, а РТ – и радиационной температуры. Этот параметр используется при наличии источников теплового излучения и рассчитывается, в общем случае, с помощью таблиц или номограмм по показателям сухого и радиационного термометров.

Согласно ГОСТу 30494-96 «Здания жилые и общественные параметры микроклимата в помещениях» результирующая температура при скорости движения воздуха до 0,2 м/с равна полусумме температур воздуха в помещении и средней радиационной. При скорости же 0,2–0,6 м/с она рассчитывается по формуле:

где tp и tr – соответственно температуры воздуха в помещении и средняя радиационная. Для получения последней используются показатели шарового термометра или температуры внутренних поверхностей ограждений и отопительных приборов:

где Ai – площадь внутренней поверхности ограждений и отопительных приборов, ti – их температуры, ˚С.

На степень комфортности внутреннего климата значительно влияют также тепловая радиационная асимметрия, температура поверхности пола, температурный градиент по вертикали.

По своей природе инфракрасное излучение более эффективный способ передачи тепла от его источника к окружающим предметам и именно потому, что при этом не нагревается воздух, выступающий при конвекции как промежуточный теплоноситель, доставляющий тепло к месту его потребления. При транспортировке происходят основные потери тепла. Под воздействием же инфракрасного излучения непосредственно нагревается поверхность пола, облучаемые площади стен, поверхность человеческого тела, окружающие предметы. Практически вся излученная энергия переходит в тепло обогреваемого предмета без теплопотерь, и уже впоследствии от нагретых поверхностей предметов нагревается воздух в помещении.

Кроме того, для передачи тепла лучистой энергией свойственен эффект дополнительного обогрева — находящийся под воздействием инфракрасного излучения человек ощущает температуру примерно на 3-4 градуса выше, чем реальная температура воздуха в помещении.

Однако при формировании теплового комфорта в помещении, которое обогревается прибором водяного отопления, размещенном под подоконником, наблюдается такой парадокс, что именно конвекторы оказываются более эффективны и, в том числе, за счет вклада радиационной составляющей в общий баланс для достижения температуры комфорта.

Прежде всего, условный конвектор, установленный под подоконником, создает более мощный конвекционный поток теплого воздуха, чем установленный там же условный радиатор. В результате, этот поток лучше защищает от холода, поступающего внутрь помещения от окна. Поток теплого воздуха от конвектора на 1-2 ºС лучше прогревает поверхность оконного стекла, чем поток от радиатора. А эти 2 градуса очень хорошо чувствуются, если люди сидят около окна и разница между температурами 16 ºС и 18 ºС очень заметна.

Более того, конвекторы создают большую подвижность воздуха в помещении, теплый воздух скапливается в верхней части помещения и перегревают потолок тоже на 2-3 ºС. Казалось бы, это мелочи, и такая небольшая разница перегрева не будет заметна при формировании теплового комфорта в отапливаемом помещении, но потолок обладает большой площадью и поэтому «лишние» 2-3 градуса тепла со всей его поверхности оказываются совсем не лишними и очень заметными. Причем отдается это тепло с поверхности потолка в основном уже лучистым способом. То есть улучшается радиационная составляющая.

Эффективны в повышении вклада радиационной составляющей в общий баланс температурного комфорта оказываются и плинтусные (парапетные) конвекторы, которые размещаются при отоплении больших помещений по периметру стен, особенно при сочетании с вентиляторными конвекторами, устанавливаемыми под окнами. При их работе не только перегревается потолок, но и формирующиеся у поверхности стен конвекционные потоки прогревают и сами стены. Опять на те же 2-3 °С, но в этом случае и стены начинают вносить больший вклад в радиационную составляющую общего теплового комфорта. Таким образом получается, что как бы теплопотери с промежуточного теплоносителя (воздуха) работают на более эффективное достижение комфортной температуры.