Аналоговые электромеханические измерительные приборы

В отличие от цифровых измерительных приборов, выдающих дискретный сигнал, аналоговые устройства выдают показания в виде непрерывной функции, с бесконечным числом значений за промежуток времени.

Аналоговый сигнал имеет ту же форму, что и физическая величина, которую он описывает. Однако, это не значит, что при измерении параметров переменного синусоидального сигнала, стрелка будет отклоняться 50 раз в секунду.

Шкалы приборов, для измерения переменных токов и напряжений градуируют в действующих (среднеквадратичных) значениях сигнала. Инерционность измерительной системы не позволяет реагировать на моментальные значения величины.

Для синусоидальных переменных тока и напряжения действующее значение составляет 0,707 от амплитудного значения.

Электромеханические измерительные приборы преобразуют входную электрическую величину, в механическую энергию поворотного измерительного механизма, на котором жестко закреплена стрелка-указатель.

Угол поворота стрелки зависит от величины и скорости изменения приложенного к измерительному механизму электромагнитного поля, созданного входным сигналом.

Вращение поворотного механизма осуществляется под действием двух противоположно направленных моментов: вращающий момент М, определяемый для всех приборов скоростью изменения электромагнитного поля и противодействующий момент, который создается пружинами различного вида.

Закручивающиеся пружины выполняются из оловянно-цинковой бронзы. С их помощью создается тормозной момент, подводится ток к подвижной части механизма, и производится корректировка показаний прибора (установка на ноль).

Исходя из способа преобразования входного электрического сигнала в механическую энергию перемещения подвижной части, электроизмерительные приборы разделяются на следующие группы: магнитоэлектрические, электродинамические, электростатические, электромагнитные, логометры и др.

Тип измерительного механизма всегда указывается на шкале устройства. В таблице приведены символы указывающие к какой системе относится прибор:

Принцип действия магнитоэлектрических приборов основан на взаимодействии электромагнитного поля катушки и магнитного поля постоянного магнита. Наибольшее распространение получили измерительные устройства с подвижной катушкой и неподвижным магнитом. В цепи катушки протекает ток измерительной цепи.

Величина этого тока, зависит от входного сигнала и влияет на величину и интенсивность электромагнитного поля, создаваемого вокруг катушки. Взаимодействие двух полей приводит к вращению подвижной части с закрепленной на ней стрелкой. Вращение происходит до тех пор, пока вращающий и тормозной момент не будут уравновешены.

Электродинамические измерительные приборы имеют в составе своего измерительного механизма две неподвижные катушки и одну подвижную, насаженную на ось внутри неподвижных.

Неподвижные катушки между собой соединены последовательно или параллельно, по ним протекают токи I1 и I2 соответственно. Если по цепи подвижной катушки ток не протекает, система находится в равновесном состоянии, показания прибора равны нулю.

Как только по цепи второй катушки начинает протекать измеряемый ток, равновесное состояние нарушается. Подвижная катушка стремится повернуться, чтобы снова найти равновесное состояние. Её вращение происходит до тех пор, пока тормозной момент не скомпенсирует вращающий.

Пространственное расположение катушек отрегулировано таким образом, чтобы вращающий момент строго соответствовал произведению действующих значений токов I1 и I2, в пределах шкалы прибора.

Электростатический измерительный механизм представляет собой конденсатор, одной обкладкой которого являются неподвижные контакты, а второй — подвижный контакт, перемещающийся в полости неподвижных контактов.

При подаче напряжения на обе обкладки, возникает электростатическое поле, пропорционально зависящее от квадрата напряжения и емкости конденсатора, которая в свою очередь зависит от активной площади обкладок.

Под действием электростатической силы происходит втягивание подвижного контакта в пространство между неподвижными контактами, при этом увеличивается емкость конденсатора. Втягивание происходит до тех пор, пока не уравновесятся вращающий и тормозной моменты.

Электромагнитные механизмы конструктивно выполнены в виде катушки и пермаллоевого лепестка, эксцентрично насаженного на ось, поперек катушки. При протекании электрического тока по катушке, создается электромагнитное поле, которое стремится втянуть лепесток.

Сила втягивания лепестка определяется интенсивностью электромагнитного поля, которая зависит от величины измеряемого сигнала. На ось с лепестком насажена стрелка-указатель. Как и в приборах других систем, градуировка шкалы производится исходя из величины вращающего момента.

Логометры — это измерительные устройства для сравнения двух электрических величин. Логометры могут быть выполнены с различными измерительными механизмами указанными выше. Сравнение двух величин происходит при включении их на перпендикулярно расположенные воспринимающие элементы.

Перемещение подвижной части прибора происходит под воздействием большего момента. Если на его вход не поданы два сравниваемых сигнала, стрелка занимает произвольное положение, и судить об измеряемой величине не представляется возможным. Правильная работа прибора возможна только при сравнении двух встречно направленных моментов.

Тема 5. Аналоговые измерительные приборы

Электромеханические измерительные приборы

Основные положения

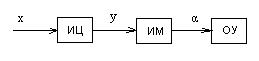

Аналоговыми измерительными приборами называются приборы, показания которых являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины. Аналоговые электромеханические приборы строятся по структурной схеме, представленной на (рис.5.1). Они состоят из измерительной цепи, измерительного механизма и отсчетного устройства.

Рисунок 5.1 – Структурная схема аналогового

Измерительная цепь (ИЦ) содержит резисторы и другие элементы, необходимые для требуемого преобразования измеряемой величины.

Измерительный механизм (ИМ) состоит из подвижной и неподвижной частей. В зависимости от принципа преобразования электромагнитной энергии в энергию движения подвижной части механизма различают магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, электростатические и индукционные приборы.

Отсчетное устройство (ОУ) состоит из указателя (стрелочного или светового), связанного с подвижной частью прибора, и неподвижной шкалы, представляющей собой совокупность отметок, нанесенных на лицевой стороне (циферблате) прибора. Расстояние между двумя соседними отметками называется длиной деления или просто делением шкалы.

Цена деления, называемая также постоянной прибора, соответствует изменению измеряемой величины, вызывающему перемещение указателя на одно деление.

Уравнение (5.1) называется уравнением преобразования механизма прибора, оно связывает показания прибора со значением измеряемой величину, и характеризует свойства измерительного прибора в целом.

где α – угол поворота подвижной части; W – электрокинетическая сила; λ — величина, зависящая от параметров измерительного механизма.

Магнитоэлектрические приборы

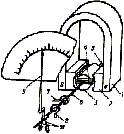

В приборах магнитоэлектрической системы используется взаимодействие поля постоянного магнита с катушкой (рамкой), по которой протекает ток. Конструктивно измерительный механизм может быть выполнен либо с подвижным магнитом, либо с подвижной катушкой. На (рис.5.2) показана конструкция прибора с подвижной катушкой.

Рисунок 5.2 – Измерительный механизм МЭ прибора

Постоянный магнит 1, магнитопровод с полюсными наконечниками 2 и неподвижный сердечник 3 составляют магнитную систему механизма. В зазоре между полюсными наконечниками и сердечником создается сильное равномерное радиальное магнитное поле, в котором находится подвижная прямоугольная катушка (рамка) 4, намотанная медным или алюминиевым проводом на алюминиевом каркасе.

Уравнение преобразования можно получить, если подставить в формулу (5.1) выражение для вращающего момента Мвр, действующего на подвижную часть магнитоэлектрического механизма

где B – магнитная индукция в воздушном зазоре; w – число витков рамки; S – ее площадь; I – ток, протекающий по рамке.

Коэффициент пропорциональности SI = BwS/W называется чувствительностью магнитоэлектрического механизма к току.

Из группы аналоговых приборов магнитоэлектрические приборы относятся к числу наиболее чувствительных и точных. Изменения температуры окружающей среды и внешние магнитные поля мало влияют на их работу. Для измерений в цепях переменного тока требуется предварительное преобразование переменного тока в постоянный.

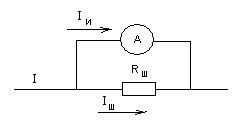

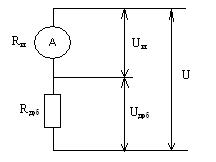

Магнитоэлектрический механизм позволяет измерять малые постоянные токи, не превышающие 20-50 мА. Для того чтобы измерять большие токи, используют измерительные цепи, включающие в себя шунты, представляющие собой манганиновые резисторы, сопротивление которых во много раз меньше сопротивления рамки RА магнитоэлектрического измерительного механизма. Поэтому при включении шунта параллельно прибору (рис.5.3) основная часть измеряемого тока I проходит через шунт, а ток IА не превышает допустимого значения.

Рисунок 5.3 – Схема включения амперметра с шунтом

Отношение I/IА = n, показывающее, во сколько раз измеряемый ток превышает допустимое значение, называется коэффициентом шунтирования. Сопротивление шунта определяется как

Амперметры для измерения сравнительно небольших токов (до нескольких десятков ампер) имеют внутренние шунты, вмонтированные в корпус прибора. Измерение больших токов (до нескольких тысяч ампер) осуществляют при помощи наружных шунтов, которые имеют определенные номинальные падения напряжения (45, 60, 75, 100 и 300 мВ) и классы точности (0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5).

Схема вольтметра магнитоэлектрической системы приведена (рис.5.4).

Рисунок 5.4 – Схема включения вольтметра

Добавочный резистор Rдоб, включенный последовательно с рамкой измерительного механизма, ограничивает ток полного отклонения I, протекающего через нее, до допустимых значений. При этом падение напряжения на рамке UV зависит от сопротивления рамки RV и обычно не должно превышать десятков милливольт. Остальная часть измеряемого напряжения U должна падать на добавочном сопротивлении. Если необходимо получить верхний предел измерения напряжения, в m раз превышающий значение UV, то необходимо включить добавочный резистор, сопротивление которого легко вычисляется по формуле

Добавочные резисторы изготавливают из термостабильных материалов, например, из манганиновой проволоки. Они могут быть внутренними, встроенными в корпус прибора (при напряжениях до 600 В), и наружными (при напряжениях 600-1500 В).

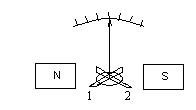

Приборы, в которых противодействующий момент создается не при помощи упругого элемента, а теми же электромагнитными силами, что и вращающий, называются логометрами. У логометров положение подвижной части определяется отношением двух токов. Логометры магнитоэлектрической системы (рис.5.5) имеют подвижную часть из двух жестко скрепленных между собой катушек 1 и 2 (рамок).

Рисунок 5.5 – Устройство логометра

Последние могут свободно вращаться в неравномерном поле постоянного магнита. Для создания неравномерного магнитного поля полюсным наконечникам, как и сердечнику, находящемуся между ними, придается особая форма. Отклонение указателя прибора равно

Логометры применяются для измерения сопротивления и других электрических величин. Основным достоинством логометрических приборов является независимость их показаний от напряжения питания.

Электродинамические приборы

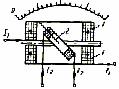

Принцип действия электродинамических приборов основан на взаимодействии магнитных полей двух катушек, по которым протекает ток (рис.5.6).

Рисунок 5.6 – Электродинамический измерительный прибор

Внутри неподвижной катушки 1 может вращаться подвижная катушка 2. Поворот осуществляется вращающим моментом, вызванным взаимодействием магнитных полей катушек 1 и 2. Уравнение преобразования прибора для постоянных токов имеет вид

где М – взаимная индуктивность катушки; I1I2 – токи в катушках.

Если по катушкам протекают переменные токи, то это выражение примет вид

Из этого уравнения следует, что перемещения подвижной части механизма при работе на переменном токе зависят как от токов в его катушках, так и от разности фаз между этими токами. Это дает возможность использовать приборы электродинамической системы не только в качестве амперметров и вольтметров, но и в качестве ваттметров.

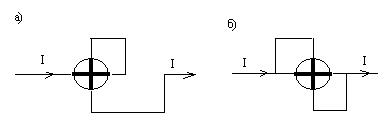

В амперметрах катушки соединены последовательно (рис.5.7.а) или параллельно (рис.5.7.б). Последовательное соединение используется в приборах, предназначенных для измерения малых токов (до 0,5 А). При больших токах (до 10 А) катушки включаются параллельно.

Рисунок 4.7 – Схема соединений катушек амперметра

В последовательной схеме амперметра I1 = I2 = I, φ1 – φ2 = 0, поэтому уравнение преобразования (4.5) сводится к виду

т.е. при условии dМ/dα = const угол поворота стрелки α квадратично зависит от тока, протекающего в катушках.

В этом случае шкала неравномерна. Поэтому расположение и форму катушек выбирают так, чтобы производная dM/dα зависела от угла между подвижной и неподвижной катушками.

В параллельной схеме I1 = kI; I2 = kI, а разность фаз также устанавливается равной нулю подбором индуктивностей в цепях катушек.

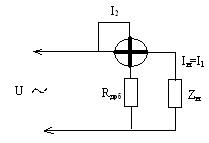

Вольтметры выполняются по схеме (рис.5.8). Катушки включаются последовательно, ток через них ограничивается добавочным резистором Rдоб.

Уравнение преобразования вольтметра имеет вид

где R — общее сопротивление цепи прибора.

Как и в случае амперметров, изменением dM/dα добиваются почти равномерного характера рабочего участка электродинамических вольтметров.

Рисунок 5.8 – Схема включения катушек вольтметра

Обычно электродинамические вольтметры выполняются многопредельными при помощи нескольких добавочных резисторов.

Схема соединения катушек ваттметра и его включения в цепь для измерения мощности, потребляемой нагрузкой Zн , приведена на (рис.5.9).

Рисунок 5.9 – Схема включения ваттметра

Ток I1 в неподвижной катушке равен току нагрузки, а ток I2 в подвижной катушке пропорционален приложенному напряжению:

где Rдоб — сопротивление добавочного резистора; r — сопротивление подвижной катушки.

С учетом этого и (5.5) уравнение шкалы для ваттметра

где Р — активная мощность нагрузки.

Погрешности электродинамических приборов возникают из-за температурных влияний и наличия внешних магнитных полей. При повышении частоты до нескольких сот герц существенными становятся также частотные погрешности.

Электростатические приборы

Принцип действия электростатических приборов основан на взаимодействии электрически заряженных проводников. Подвижная алюминиевая пластина, закрепленная вместе со стрелкой на оси, может перемещаться, взаимодействуя с двумя электрически соединенными неподвижными пластинами . Входные зажимы, к которым подводится измеряемое напряжение, соединены с подвижной и неподвижными пластинами. Под действием электростатических сил подвижная пластина втягивается в пространство между неподвижными пластинами.

Уравнение преобразования электростатического прибора для постоянного тока

где С — емкость между пластинами, зависящая от их взаимного расположения; U- измеряемое напряжение. Из (5.9) следует, что показание прибора не зависит от полярности приложенного напряжения.

В случае переменного тока уравнение остается прежним, но только переменная U является действующим значением переменного напряжения.

Достоинства: широкий частотный диапазон, малое потребление энергии, независимость показаний от внешних магнитных полей.

Недостатки: низкая чувствительность и невысокую точность.

Электромагнитные приборы

Электромагнитный измерительный механизм представлен на (рис.5.10), где 1 — катушка; 2 — сердечник, укрепленный на оси прибора; 3 — спиральная пружина, создающая противодействующий момент; 4 — воздушный успокоитель.

Рисунок 5.10 – Конструкция электромагнитного прибора

Под действием магнитного поля сердечник втягивается внутрь катушки. Подвижная часть механизма поворачивается до тех пор, пока вращающий момент не уравновесится противодействующим моментом, создаваемым пружиной.

Уравнение преобразования прибора имеет вид

где L — индуктивность катушки, зависящая от положения сердечника, а следовательно, и от угла поворота подвижной части.

Из (5.10) следует, что угол поворота подвижной части механизма пропорционален квадрату действующего значения тока, т.е. не зависит от направления тока. Поэтому электромагнитные приборы одинаково пригодны для измерений в цепях постоянного и переменного тока.

Достоинства: низкая стоимость, надежность, пригодность для измерения в цепях постоянного и переменного тока.

Недостатки: большое потребление энергии, малая точность и чувствительность, сильное влияние внешних магнитных полей.

Заключение: у большинства электромеханических приборов входное сопротивление невелико (килоомы), поэтому они пригодны для измерения напряжения только в низкоомных цепях. В цепях с высокоомными нагрузками (мегаомы) эти приборы (за исключением электростатических) использовать нельзя, так как при их включении шунтируется нагрузка и тем самым изменяется электрический режим цепи. Кроме того, малый диапазон частот, большие входные емкости и индуктивности, зависимость входного сопротивления от частоты.